- 我眼中的魯迅作文 推薦度:

- 我心中的魯迅作文 推薦度:

- 魯迅的作文 推薦度:

- 相關(guān)推薦

關(guān)于魯迅作文

在現(xiàn)實(shí)生活或工作學(xué)習(xí)中,大家都跟作文打過交道吧,作文是人們以書面形式表情達(dá)意的言語活動。你所見過的作文是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的關(guān)于魯迅作文,歡迎大家分享。

關(guān)于魯迅作文1

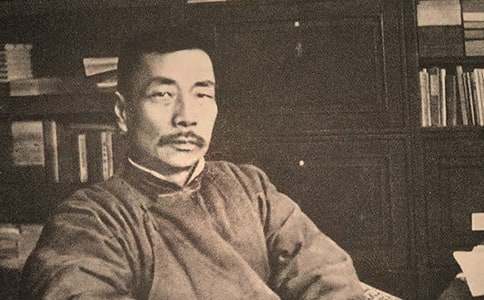

魯迅,二十世紀(jì)中國最偉大的文學(xué)家,世界級文學(xué)大師。他可以稱為中華民族的脊梁,一位偉大、睿智且能撥云開霧,透徹看到中華民族未來的引路人,一位以筆為戈,勇猛、堅(jiān)持,雙眼射出尖銳目光的革命家。他就是中華民族的民族魂!

從這本書中,我看到了一個獨(dú)特的魯迅,一個“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”的魯迅。他的一篇篇文章發(fā)人深省,看似平淡無奇,但細(xì)細(xì)品味,則能發(fā)現(xiàn)其中深刻的含義,或傷感,或冷峻,或沉重,或是極大的諷刺,足以使當(dāng)時的統(tǒng)治者背后發(fā)涼,冷汗直冒,亦可以警醒當(dāng)時愚昧的人們。哪怕我根本無法體會當(dāng)時黑暗的社會環(huán)境,也可以從魯迅先生的一字一行中,體會到他對祖國的熱愛,以及他對這黑暗現(xiàn)實(shí)的不滿。他用他熾熱的鮮血,以及深厚的文字功底,帶給當(dāng)時的人們以警醒,亦是給昏暗的執(zhí)政者當(dāng)頭一棒,給那些所謂“正人君子之流”以震憾。

魯迅先生的《藥》可以算是經(jīng)典中的經(jīng)典。這篇小說短短幾千字,卻將魯迅心頭的擔(dān)憂,對愚昧無知者的諷刺,全部表現(xiàn)了出來,看似平淡無奇的文字下隱藏著深層的含義。其中華老栓的行徑暴露了當(dāng)時人民是多么的無知迷信,老栓妄圖拿那所謂的血饅頭,來救他兒子的命。小栓也真是可憐,被這毫無科學(xué)道理的“偏方”活活害死。而店中人們的談話,更是封建思想統(tǒng)治下人民的真實(shí)反映。接受新思想的年輕人夏瑜被殺害,人們卻不理解這個人。“他說:這大清的天下是我們大家的。你想:這是人話么?”康大叔的這句話充分暴露了當(dāng)時人們的奴性十足!人民習(xí)慣被奴役,習(xí)慣受控于他人,這便是當(dāng)時人民的現(xiàn)狀,封建思想仍未消退,這也正是魯迅的心頭之恨。魯迅先生棄醫(yī)從文,要拯救愚昧的國人,給他們來一劑猛藥。而《藥》這個題目也充分證明了這一切。從反面看,這是華老栓給小栓要的'一劑毒藥,用先進(jìn)人士的血澆到饅頭上救人,這種愚昧的事情也只能發(fā)生在當(dāng)時毫無進(jìn)取之心的社會中。從正面看,這正是魯迅給當(dāng)時國人下的一劑良藥,給的一記警示,里面墳上的花圈也正是魯迅心懷希望的象征。這篇小說,傾注了魯迅太多心血,“華夏”二字也印在了小說里面,而魯迅的那顆焦急的拯救國人的心也深深刻在了這篇文章中、那個時代中。

而同樣的,在《故鄉(xiāng)》中,亦有對這封建制度的痛恨,對封建制度下人民的同情而又憤怒。《故鄉(xiāng)》中那個為人熟知的形象閨土,年少時的活潑開朗,與魯迅為伴,而因?yàn)槟欠饨ǖ燃売^念卻隔開了魯迅與閨土,這使魯迅感到十分悲哀。而那之前被人稱作“豆腐西施”的楊二嫂,亦讓魯迅感到可悲。“飛也似的跑了,虧伊裝著這么高底的小腳,竟跑得這樣快。”多么可笑,又多么悲涼。這都是那封建制度、思想導(dǎo)致的,人民十分具有奴性,人人自私自利,國家與已無關(guān),家與國的聯(lián)系淡化,魯迅正是盡力改變這種局面。這一篇篇文章便是他的刀與劍,誓要捅破封建的羅網(wǎng),解放人民的思想。

魯迅是一位偉大的思想領(lǐng)袖,那個時代若不是他,我們或許還徘徊在黑暗之中無法自拔。他以筆代戈,奮筆疾書,戰(zhàn)斗一生,他為這個國家,這國家的人民灑盡鮮血,費(fèi)盡心思。他,就是我們民族的民族魂、指路人,撐起中華民族的脊梁。

永遠(yuǎn)懷念我們偉大的魯迅先生。

關(guān)于魯迅作文2

對我影響最大且最崇敬的人,魯迅如果不是唯一最重要的,也是最重要的人之一。我不認(rèn)為這有什么不好,恰恰相反,作為現(xiàn)代中國人我深深的引以為自豪。我眼中的魯迅是一個有良心的中國人。

先生一生熱愛祖國母親,面對外辱“沒有絲毫奴顏媚骨”(毛澤東語),傾其一生的精力為民族的覺悟和精神的改造奮斗打拼;或“郁郁獨(dú)行”如“過客”(《野草/過客》),或“荷戟彷徨”如“斗士”(《彷徨/卷首詩》);先生執(zhí)著自己的理想,直面慘淡的人生,在依稀微茫的血色中而奮然前行(《紀(jì)念劉和珍君》)。“寄意寒星荃不察,我以我血薦軒轅”--這擲地做金石聲的自白,即使是在今天,又有哪一個具備起碼良知的國人不為之動容?

我眼中的魯迅是一個非常堅(jiān)強(qiáng)勇敢的人。

他像馬克思一樣的把普羅米修斯當(dāng)著自己的道德偶像,寧愿冒著巨大的個人危難,而“盜天火給人間”;先生在“風(fēng)雨如磐”的“故園”,像一棵獨(dú)立支持的大樹,并不在乎腹背的受敵;面對著無邊的黑暗,和做著各種鬼臉的妖魔,他的回答就是用他的一支“金不換”,一再地“舉起了投槍”還有“匕首”(《野草》)。

我眼中的魯迅是一個高尚的人。先生反抗著,并且肩負(fù)著廣博的社會和人生的責(zé)任--他“肩著黑暗的閘門”,放青年人到光明的地方去(《墳》);心胸裝著對每一位“弱者和幼小者”的博愛,包括對家人,對“黃包車夫”,和對每一個到書店里購買他的書的讀者--他寫到:每一塊帶著讀者“體溫的銅板”,都像“烙鐵一樣灸燙著”自己的心(《且介亭雜文》)。

我眼中的魯迅是一個勤奮好學(xué)的人。先生沒有很高且完全的學(xué)歷,也不是學(xué)文史哲的科班出身,但是他卻成為一代文學(xué)巨匠思想泰斗;靠的就是勤奮和努力--他不認(rèn)為自己有什么天才,只不過把別人“喝咖啡聊天的時間”都用來讀與寫罷了。

我眼中的魯迅是一個嚴(yán)格要求的人。先生沒有私敵,對自己的敵手嚴(yán)厲,至死奉行“一個也不寬恕”的政策;但對自己也非常嚴(yán)格。他說“解剖自己嚴(yán)于解剖別人”。他敢于在文章中說出自己皮袍裹著的“小”字,虛心向“引車賣漿者流”認(rèn)輸,敢于懺悔并“幡然自新”(《一件小事》);“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”--這就是先生一生恪守的座右銘。

我眼中的魯迅是一個真實(shí)不假的人。

先生敢怒、敢愛、敢恨、敢罵、敢笑。不做欺心之事:不棄對前妻朱安的道義責(zé)任,更愛紅顏知己許廣平;呵護(hù)小弟周建人有加,而對不肖的二弟周作人強(qiáng)忍決裂之痛;既敢于理性的分析和呼吁社會對于婦女解放的關(guān)注(貫穿于于早期的大量文字),又大膽地感性地指出個別女人的邪惡(見于晚期的雜文《阿金》),修正自己對于女性的偏頗的看法;既痛斥作威作福的“洋大人”和“假洋鬼子”、“西崽”,也真摯地感念跨洋的老師藤野先生的`恩情。

我眼中的魯迅是一個善于創(chuàng)新和繼承的人。

雜文文體在他手中再生;小說史經(jīng)他親手開創(chuàng);故事新編由他立體;短篇小說從斯得以成熟;散文詩體為他所立法;魯迅的書法也是一絕。“曠世文章屬阿q”(郭沫若語)。實(shí)踐已經(jīng)證明:先生是我們偉大民族新文化的創(chuàng)造者和舊文化的繼承者。他的十六卷集的創(chuàng)作,和十卷集的翻譯,以及他的浩瀚的手稿擋案,是我們民族二十世紀(jì)文化和思想的百科全書,也是我們后人永遠(yuǎn)探索的不盡的寶藏。“高山仰止,景行景止”,“先生之風(fēng)山高水長”。

魯迅的道德文章是我們民族的精魂,后世師法的高標(biāo)。

關(guān)于魯迅作文3

魯迅先生說地上本無路人走多了便成了路,成路后走的人更多了.魯迅卻沒有告訴我們有路后的地上會怎樣,這是他始料未及百算一漏的.現(xiàn)實(shí)告訴我們地上有了路人走多了便成溝了!

魯迅在他的《故鄉(xiāng)》里說:這正如地上的路;其實(shí)地上本沒有路走的人多了,也便成了路.他的說法不一定是對的,起碼算不上全對.他自己也搞不清楚地上的路是怎么一回事,我們都知道他在從文之前是學(xué)醫(yī)的,后來他為什么不走救死扶傷的“白大夫”之路了呢?也許你會說是因?yàn)樗谌毡倦娪霸嚎戳艘粓鲇兄袊巳胙莸挠泴?shí)片,的確,我起初也是這么深信不移的.但事實(shí)告訴我這只是一個小片段,就像魯迅看到的電影片段一樣.這只是魯迅轉(zhuǎn)意從文的一個小插曲,插曲的存在有它存在的價值.它的價值在于它使魯迅看到中國的土地上還沒有一條讓麻木冷血的“龍的傳人”走的思想之路.這微不足道的小插曲讓真熱慕于醫(yī)科的魯迅知道廣漠的赤縣雖有繁星般眾多的炎黃子孫卻走不出一條能御敵富強(qiáng)的民族之路.堂堂華夏大地缺的不是走路的人,而是缺能走出路的人.所謂能走出路的人指那一些人呢?魯迅就是能在沒路的地上走出路的人.在那個人且相食外憂內(nèi)亂的時代何曾少過欲救中國于水火之中的熱血愛國者,魯迅是最具代表性的愛國“憤青”.稍接觸過魯迅文學(xué)的都知道魯迅在熱血青年時代去了小日本仙臺學(xué)醫(yī).學(xué)的而且是骨骼學(xué).那時的魯迅天真地認(rèn)為醫(yī)道能救死扶傷就中國人民于水深火熱之中.那個時代的愛國“憤青”都很天真.總以為學(xué)醫(yī)就能就中國人民救廣漠的赤縣.所以從醫(yī)之路成了那個時代愛國者的明智抉擇.魯迅也隨了波逐了流到了日本研究人的206塊骨頭.忒天真無邪的.但中國的土地上沒能讓他們走出一條活路.當(dāng)魯迅不經(jīng)意地看到日本崽屠中國人的記實(shí)電影時他犯懵了.那一可的他才渙然冰釋醍醐灌頂,人走多的地方不一定就有路,沒有針砭的路是不可能在中國廣漠而荒蕪的土地上走出來的.學(xué)醫(yī)的中國“憤青”多如麻,但醫(yī)者是不能在中國的土地上走出一條救國圖存的.路的.中國人的病不在肉體上,而是在思想上骨子里.只可惜魯迅看到的是主觀上的骨子病,他天真地認(rèn)為治好了中國人骨子里的病中國有就有骨氣了.他錯了,錯得徹底!如果他還一如既往執(zhí)迷不悟地幻想在中國滿目蒼痍的土地上走出一條拯救中國的醫(yī)學(xué)道路,那么他錯得愚昧極了.那一段小插曲讓魯迅知道地上本沒有路人走多了也不一定成為路,人走多了可能成為溝讓那時代的話中國人越走越深越走越不能自拔.他毅然拋棄了和藤野先生深不可測的友誼棄醫(yī)從文.他真正認(rèn)識到中國人的劣根長在思想上而不是肉體上!

當(dāng)《狂人日記》驚世之篇在一位曾致力于醫(yī)學(xué)的文人筆下生花時,麻木的中國人你望我我望你,回到家也自戀地照鏡子.這些人怕了,怕魯迅寫的狂人就是自己.當(dāng)《孔乙己》轟隆于中國的上空時,麻木的中國知識分子膽顫了心驚了,你看我我看你,“孔乙己到底是誰?難到是我嗎?”這樣的問題成為了知識分子茶余飯后之事.當(dāng)《阿Q正傳》成為家喻戶曉時,麻木的中國把“阿Q”示為“至寶”.你阿Q我阿Q地互相打招呼.……魯迅還有很多很多讓人不寒而栗的著作,他的一生走在一條不是眾人都走的路.眾人在中國的土地上沒能走出路但他卻走出了.而且走得輝煌走得轟轟烈烈.現(xiàn)實(shí)的我們不能只抱著高考一條路,高考之路固然穩(wěn)當(dāng),但走的人太多了,本有的路被走成了溝,后來者不再居上,高考的后來者面臨的是名落孫山.何不夢回魯迅之路,走一條屬于自己的路,走一條對社會有用的路!

關(guān)于魯迅作文4

到了到了!魯迅故里到了!洋溢著濃郁水鄉(xiāng)風(fēng)情的大幅浮雕上,“魯迅故里”四個大字蒼勁有力。那氣宇軒昂的一代文學(xué)家、思想家、革命家的形象,在我眼前漸漸清晰起來……

迎著人流,我們步入了魯迅紀(jì)念館。紀(jì)念館的建筑與河水縱橫交錯,內(nèi)外空間相互滲透,是一座古樸而神圣、充滿靈氣又獨(dú)具紹興水鄉(xiāng)風(fēng)情的現(xiàn)代展館。而館中最引人注目的是一尊大型青銅坐像。坐在鮮花叢中的魯迅表情自然,儀態(tài)從容,嚴(yán)肅又不乏親切,眉宇間似藏著無限的深思。陳列廳內(nèi)詳細(xì)地介紹了魯迅的坎坷人生:由一個封建士大夫大家庭的長房長孫,變成了一個破落戶子弟;深受資產(chǎn)階級民主革命浪潮的影響,積極投身于反清革命的洪流之中;與李大釗、陳獨(dú)秀等當(dāng)時許多先進(jìn)知識分子一起寫文章,辦雜志,揭開了中國新文化運(yùn)動的序幕;1918年,發(fā)表了我國現(xiàn)代文學(xué)史上第一篇白話小說《狂人日記》……看著這一樁樁一件件的事,我的心中又不禁卷起一陣陣波浪,為魯迅的一生感慨,更為他的“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”的氣節(jié)所感動……

走出紀(jì)念館,不覺已是春雨綿綿。雨很小,很細(xì),小得幾乎聽不到“沙沙”的聲音,細(xì)得像蠶吐出來的絲。漫步在這窄窄的青石板路上,欣賞著這細(xì)雨中朦朧的白墻灰瓦、古老又修葺一新的竹絲臺門,聆聽著那一串串韻味十足的紹興方言——“賣臭豆腐了!賣臭豆腐了……”“烏氈帽,烏氈帽……”各路游人禁不住駐足停留,來兩串臭豆腐,戴一頂烏氈帽,用心體會著這濃郁的水鄉(xiāng)風(fēng)情。魯迅當(dāng)年會不會也常吃這種臭豆腐呢?……

接著我們來到了“魯迅故居”。跨過高高的門檻,從側(cè)門進(jìn)去,穿過年代已久的長廊,就到了“桂花明堂”。“明堂”俗稱“天井”,這里原種著兩株茂盛的金桂,“桂花明堂”由此得名。閉上眼睛,小時候的魯迅赫然就在眼前。夏夜,他躺在桂樹下的小板桌上乘涼,我的耳邊似乎還有他的繼祖母蔣氏讓他猜謎、給他講故事的聲音……魯迅的臥室、廚房、百草園……都一一呈現(xiàn)在我們的眼前,每到一個地方,都感到離這位一代宗師又近了一步……

我最想去的地方還是三味書屋,于是又迫不及待地循著魯迅的描述去感受他當(dāng)年讀書時的氛圍。“出門向東,不上半里,走過一道石橋,便是我的先生的家了。從一扇黑油的竹門進(jìn)去,第三間是書房。中間掛著一塊匾道:三味書屋。”“三味書屋”是清朝著名書法家梁同書所題。“三味”就是讀經(jīng)味如稻粱,讀史味如肴饌,讀諸子百家味如醯醢。匾額下掛著一幅栩栩如生的《松鹿圖》,兩邊的`柱子上還有一副對聯(lián)———“至樂無聲唯孝悌,太羹有味是詩書”,大約是在揭示讀書的真諦吧。走進(jìn)去,我們看見了一張陳舊的兩屜硬木書桌。書桌極其普通,但卻受到了特別的待遇,因?yàn)檫@就是魯迅因故遲到,在受到塾師的嚴(yán)厲批評后,刻下“早”字,用以自勉的書桌。我認(rèn)真地觀察著,腦子里不由得浮現(xiàn)出小時候的魯迅一筆一畫刻字的模樣與勤勉學(xué)習(xí)的樣子……我深深地呼吸著這里的空氣,貪婪地搜索著魯迅的聲息,這里是魯迅成長的搖籃啊。

再次走在這窄窄的青石板路上,雨還沒有停,一樣的小,一樣的細(xì),為這一趟魯迅故里之游染上了一種別樣的情緒。一條清澈的小河,從故居門前潺潺流過,雨絲輕輕地落在水面上,平靜的河面頓時裂開了好多條“縫”,一圈兒一圈兒地蕩漾開來……

我掏出一把茴香豆,坐上了晃晃悠悠的烏篷船。在頭戴烏氈帽,手持青篙的船家?guī)ьI(lǐng)下,揮手道別了這座偉大的歷史豐碑,而那一圈兒一圈兒的魯迅情卻久久地在我心中蕩漾……

關(guān)于魯迅作文5

我們到了!我們到了!魯迅的故鄉(xiāng)在這里!在水城風(fēng)情濃郁的大浮雕上,“魯迅故里”四字雄渾有力。杰出的一代作家、思想家和革命者的形象在我眼前逐漸變得清晰。

面對人群,我們走進(jìn)魯迅紀(jì)念館。紀(jì)念館的建筑與河水縱橫交錯,內(nèi)外空間相互滲透。這是一個現(xiàn)代的展廳,簡單而神圣,充滿靈氣,在紹興水鄉(xiāng)是獨(dú)一無二的。博物館里最引人注目的是一尊巨大的青銅坐像。魯迅,坐在花叢中,神態(tài)自然,神態(tài)從容,認(rèn)真善良,眉宇間似含無限思念。展廳里詳細(xì)介紹魯迅坎坷的一生:從封建士大夫家庭的長子到破落的孩子;深受資產(chǎn)階級民主革命浪潮的影響,積極參與反清革命的洪流;與李大釗、陳獨(dú)秀等當(dāng)時許多先進(jìn)知識分子一起寫文章、辦雜志,拉開了中國新文化運(yùn)動的序幕;1918年,我出版了中國現(xiàn)代文學(xué)史上第一部白話小說《狂人日記》。看著這一件又一件的事情,不禁在心里卷起波瀾,對魯迅的一生感慨,更為他“指指點(diǎn)點(diǎn),俯首甘為孺子牛”的氣節(jié)所感動。

走出紀(jì)念館,已經(jīng)是春雨了。雨很小很細(xì),小到幾乎聽不到沙沙的聲音,細(xì)得像蠶吐出的絲。漫步在狹窄的青石板路上,欣賞著細(xì)雨中朦朧的白墻灰瓦,新舊裝修的竹絲露臺門,聽著紹興方言——的串串“賣臭豆腐!”賣臭豆腐。”“黑色氈帽,黑色氈帽。“各行各業(yè)的游客都忍不住駐足,帶著兩串臭豆腐前來,戴上黑色氈帽,用心體驗(yàn)濃郁的水鄉(xiāng)風(fēng)情。魯迅當(dāng)年會經(jīng)常吃這種臭豆腐嗎?

然后我們來到魯迅故居。跨過高高的門檻,從側(cè)門進(jìn)入,穿過長長的走廊,你將到達(dá)桂花唐明。“唐明”俗稱“天井”,這里種了兩株茂盛的金桂,故名“桂花唐明”。閉上眼睛,魯迅小時候就在眼前。夏天的晚上,他躺在月桂樹下的小桌子上乘涼。我的耳朵里似乎有他的繼母江的聲音,請他猜一猜,給他講講故事。魯迅的臥室、廚房、百草園。都一一出現(xiàn)在我們眼前。到處都覺得離這位大師更近了一步。

最想去的地方是三池映月,迫不及待的'按照魯迅先生的描述去感受他讀書時的氛圍。“出去到東邊,不在上半部,走過一座石橋,就是我丈夫的家。從一扇黑色的竹門,第三個房間是自習(xí)室。中間有一塊牌匾:三池映月。”《三潭印月》是清代著名書法家梁所作。“三味”指的是讀經(jīng)典如飯梁,讀歷史如要傳,讀百家如醍醐。牌匾下掛著一幅栩栩如生的《松鹿圖》,兩側(cè)柱子上一對對聯(lián)——“默孝,詩書”,講的是揭示讀書的真諦。走進(jìn)去,我們看到一張舊的硬木書桌,上面有兩個抽屜。書桌極其普通,卻受到了特殊的對待,因?yàn)檫@是魯迅因?yàn)槟撤N原因遲到的書桌。在遭到校長嚴(yán)厲批評后,他刻上了“早”字以示鼓勵。我仔細(xì)看著,不禁想起了魯迅小時候的書法和勤奮的學(xué)習(xí)。我深深地呼吸著這里的空氣,貪婪地尋找魯迅的聲音,這里是魯迅成長的搖籃。

再走在這條窄窄的青石路上,雨還沒停,小如其人,薄如其人,對這次魯迅故鄉(xiāng)之行有了別樣的心情。一條清澈的小河從故居前流過,雨水輕輕地落在水面上。平靜的河水突然裂開了許多“裂縫”,周圍泛起漣漪。

我拿出一把茴香豆,上了搖搖晃晃的遮陽篷船。在一個頭戴黑色氈帽、手持綠色帽子的船夫的帶領(lǐng)下,他向這座偉大的歷史豐碑揮手告別,但魯迅在圈子里的感情卻久久縈繞在心頭。

【魯迅作文】相關(guān)文章:

魯迅的作文01-19

轉(zhuǎn)身魯迅作文05-04

魯迅故事作文04-16

魯迅的作文(熱)01-19

關(guān)于魯迅的名言-魯迅名言經(jīng)典語錄-魯迅關(guān)于時間的名言04-02

精選魯迅的作文三篇03-22

我心中的魯迅作文12-08

我眼中的魯迅作文11-26

【精選】魯迅的作文三篇05-26